螃蟹,富含营养,高蛋白且低脂肪,富含多种矿物质元素(锌、硒、铜、碘等),蟹膏中富含脂肪,蟹黄中含有磷脂、维生素等物质;蟹肉中“高蛋白、低脂肪”。螃蟹营养“突出”,是一种备受青睐的时令佳肴。

然而,随着市场上的螃蟹越来越多,大家一定都碰到过“螃蟹看着像死透了,突然又动了”的情况,甚至觉得这是螃蟹“假死”,还能吃。还有些商家为了省成本,会低价卖濒死蟹或刚死的蟹,我们要是不懂辨别,很容易买错吃错。近几年因吃死蟹、濒死蟹食物中毒的事不少,轻则呕吐、腹泻、肚子疼,严重的还会休克,太危险了!

那到底“濒死蟹”能不能吃呢?

“微动”的本质

神经反射:这种“死后微动”可不是螃蟹还活着,其实是神经肌肉的“余震”。螃蟹是节肢动物,神经系统跟我们不一样,神经节是分散在身体各处的,不是集中在脑子里。

低温假死:冷藏环境可能让螃蟹进入休眠(新陈代谢极低),回暖后恢复活动(如吐泡、缩爪)。但若温水浸泡或轻触无反应,则为真死。

“微动”是否算“活蟹”?安全性如何?

仅有神经反射的螃蟹属于真死,不可食用。低温假死蟹若迅速苏醒且活力正常可视为活蟹,但苏醒后若再次不动则已死亡。就算是濒死蟹,免疫力也基本“下线”了,体内的毒素越积越多,所以这类蟹压根不适合吃,吃了很可能闹肚子、出问题。

螃蟹死后快速腐烂的原因

1、微生物爆发性繁殖

2、螃蟹体表及肠道自带大量细菌(如副溶血弧菌)。死后免疫系统崩溃,细菌迅速分解高蛋白蟹肉,导致腐败。

3、活蟹肌肉紧密,死后酶类自溶使肉质变软、易散。外壳丧失保水能力,肉质干瘪。

4、有毒物质剧增,细菌分解组氨酸,大量组胺(高温无法破坏),并产生类组胺毒素及生物胺,加重毒性。

死螃蟹的肉,对组胺过敏的人,即使吃一口也能引起反应。比如,有些人在吃了死螃蟹10分钟~3小时就会出现症状,如脸颊泛红,胸部以及全身皮肤潮红和眼结膜充血,还有头痛、头晕、胸闷、全身乏力和烦躁等症状。

即使刚死、肉质“看起来完好”的螃蟹,也已开始生成毒素,坚决不可食用!

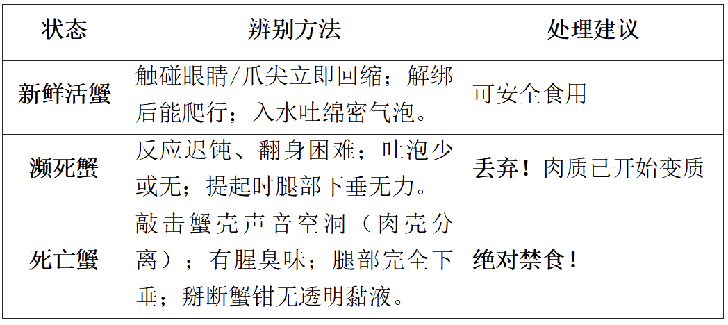

教你“四步辨蟹法”

常见误区:冷冻死蟹、加酒/醋腌制、高温煮透——均无法降解组胺和生物胺。

唯一方案:发现死蟹立刻丢弃,购买后若疑似死亡(如捆绑蟹无反应)也应弃用。

安全吃蟹三原则

1.现买现烹:选购时主动要求摊主现场捆绑,确保活体。

2.冷藏不过夜:活蟹若需短存,湿毛巾覆盖冷藏≤12小时,烹饪前再次确认活性。

3.宁弃勿食:气味、手感、外观任一存疑即丢弃。

小警示:螃蟹属底栖腐食动物,死后毒素积累速度远超鱼类、贝类,切勿侥幸尝试!