第四纪以来,人类逐渐掌握了用火技术,并开始频繁运用这一力量。然而,由于缺乏高分辨率且连续的记录,人类究竟何时开始大规模用火,此前仍难给出确切答案。

中国科学院海洋研究所等利用海洋沉积物中的黑碳记录,重建了过去30万年以来东亚季风区的古火演化历史,并通过整合其他大洲的火记录以及全球考古遗址大数据,发现人类大规模用火始于约5万年前,在人地关系研究方面取得新突破。

01

火、季风与人类

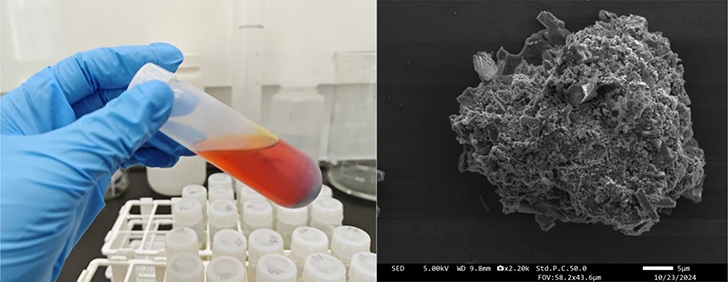

黑碳是一种由生物质和化石燃料燃烧生成的含碳化合物,因其独特的芳香族结构而具有很高的稳定性,能够在沉积环境中长时间保存。

大河流域作为人类文明的发源地,人类的火活动信号得以通过黑碳被记录下来,并最终输送到以大河为主要沉积物源区的边缘海的沉积物中。因此,这些沉积物内的黑碳通常能反映大陆尺度的火活动特征。

▲黑碳提取及黑碳电镜照片

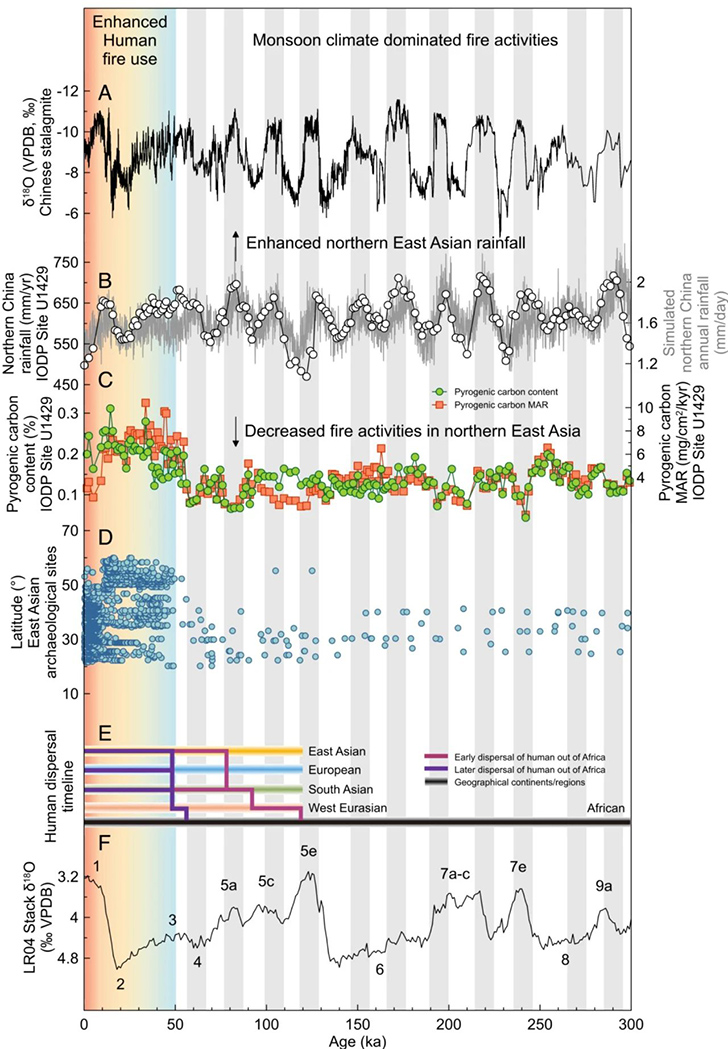

研究团队利用东海东北部国际综合大洋钻探计划(IODP)U1429站位的沉积物中的黑碳记录,成功重建了过去30万年以来东亚北部的古火演化历史。

研究结果显示,在30万年前至5万年前这一时段内,火活动在季风降水较弱的时期更强,而在降水强的时期则较弱。强的季风降水可导致空气湿度变大,植被等燃烧材料的含水量升高,因此不利于火的发生;反之则有利于燃烧。这显示出东亚季风气候对于火活动演变的重要驱动作用。

然而,自5万年前至今,火强度出现了大幅升高的现象,与季风气候的联系不再紧密。这一变化正好对应了东亚地区人口的急剧扩张时期,表明人口扩张对用火强度产生了显著影响。

▲30万年以来东亚古火演化历史及其与季风气候和人类活动的联系

02

迁徙路线上的火

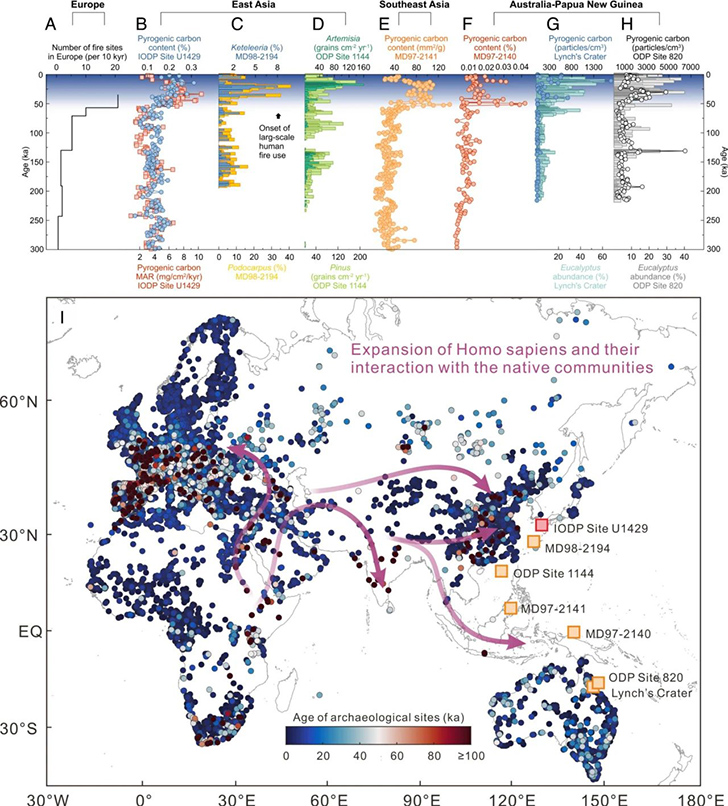

研究进一步综合对比了全球其他区域的古火证据,发现5万年前在欧洲、东南亚以及巴布亚新几内亚-澳大利亚等地区,均出现了火强度急剧升高的现象。

5万年前的冰期,海平面下降,印太暖池区域有大面积的陆架从水下露出,变成了陆地。同时相对干旱的环境使雨林屏障作用减弱,使得人类在不到一万年的时间里就迅速扩散至东亚、东南亚乃至澳大利亚。

本研究认为,此次大规模迁徙导致的人口急剧扩张极大地促进了用火频率的上升。此外,冰期气候寒冷,食物资源相对匮乏,人类的用火需求也随之大幅增加。

这些因素共同作用,最终促成了5万年前人类开始大规模用火这一关键时间节点的出现。这也进一步表明,人类可能在末次冰期就已经通过用火,在全球碳循环演变中留下了印记。

▲五万年前人类开始大规模用火的记录及现代人类扩张路线